こんにちは、としきです。

この記事の目的

3Dプリンターで造形する時に、底面が上手く印刷されなくて悩むことが多々あります。

どうすれば、きれいに印刷できるだろう?

ここでは、そんなコツを知りたい方向けに、作品を印刷する時の向きについての話をしたいと思います。

3Dプリンターで造形したけど、テーブルに接触しているとこが潰れてしまう。。。

お椀の様な外に広がる形状を作ると、外側、しかも下の方はサポート材を剥がしたぼこぼこしていてきれいな局面にならない。。。

そんな風に悩んでいませんか?

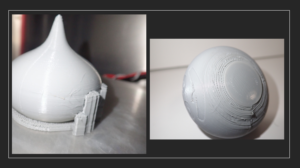

ドラゴンクエストのスライム

印刷する時下の面になっていた底部(口の下)

の曲面がぼこぼこになっている。

というよりも、この悩みは積層型3Dプリンターを使う上での共通の課題です。

そんなわけで、少しでもきれいに作品を仕上げるための方法を解説したいと思います。

<div class=”simple-box4″>

[rtoc_mokuji title=”” title_display=”” heading=”h3″ list_h2_type=”” list_h3_type=”” display=”” frame_design=”” animation=””]

造形する向きは、完成した作品を置く向きにこだわってはいけない

アンダー面は荒れるもの

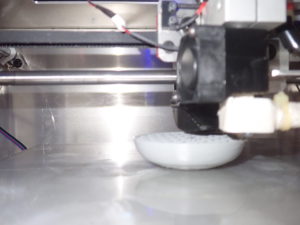

積層型の3Dプリンターは、テーブル面から1っ層ずつ積み上げて形を作ります。

当然、下の層に樹脂がない場合、空中には樹脂を置くことが出来ません。

サポートする足場を作ってその上に形を作ることもできますが、基本的に、空中に浮いている形状を作ることが一番苦手です。

次に苦手なのが、下から外側に急激に広がっていくお椀の様な形です。

少しずつ、下の層より広げていくか、足場になるサポート材を付けてその上に造形することになりますが、熱で溶かした樹脂を積み上げているので、足場がしっかりしていないと下向きに重力で流れてしまいシワシワになってしまったりします(^-^;

特に、下の写真の様に、中心から急角度で外向きに広がっていく形状では、作る時に向きを考えてあげる必要があります。

完成した作品を置く向きにとらわれないで、向きを変えることを意識しましょう。

下から積み上げていく様子を意識しよう

積層型では下の面から1っ層ずつ順番に積み上げていくという話をしました。

この考え方で向きを考えるときに一番メジャーな造形は、人の形です。

「人型」って、足を下にして形を作りたくなるんですが、実は、手が空中に浮きあがった形になります。

両足も別々に造り始めてて、途中で合体するのでずれがあると上手く接合部が造形できません。

でも、「人型」をひっくり返してみると、頭から徐々に広がって肩を作り、そこから手が伸びていく構造は作ることができますね。

足も、胴体から2つに分かれて繋がっていく分には造形可能です。

「ポーズ」にもよりますが、基本的には頭を下向きに造形するのがきれいに仕上げつコツです。それでもきれいに印刷するのが難しい場合には、部位ごとにパーツ分けして別々に造形して、後で組み合わせることを考えるのも一つの解決策です。

一体型で作ることにこだわらないのも、重要な選択肢になります。

作品の重要部を意識しよう

重要部(細かい凹凸を表現したい面)は側面にもってこよう

写真はデスクトップアーミーというシリーズの顔パーツです。

2つの顔パーツがあります。それぞれ

左:顔が上に向くようにして造形したパーツ

右:顔が側面を剥くように、かつ頭のてっぺんを下向きに造形したパーツ

となっています。

両方とも積層の跡がありますが、向きが違うことがわかると思います。

どうでしょうか、この2つを見比べると、右側の写真の方がきれいに仕上がっていますよね。

パーツを印刷する向き一つで、仕上がりが全然違ってきますので、印刷する時には意識してましょう。

ちなみに、右のパーツを「頭を下にして造形している」理由は、首を下に向けると「あごが空中に浮いてしまい」きれいに造形できないためです。

この作品は、デスクトップアーミーライセンスに基づいて利用させていただいています。

サポート材はなるべく少なくて済むように傾きを決めよう

目安として45℃以上の傾斜は少なく

サポート材は、空中に浮いた部分を造形するために、後で剥がすことを前提に形作る、足場(土台)です。

ただし、樹脂であることに違いはないため、結構製品本体とくっついてしまいます。

反対に、くっつかないように離すと、それはそれで足場としての役割が果たせなくなるため、付かず離れずが要求される難しい機能です。

そのため、なるべくならサポート材に頼らないことが望ましいです。

材料代の無駄も省くことが出来ます。

大体ですが、45℃くらいの角度で外向きに開く分にはサポート材無しでも造形できます。

もっと急角度に開く形状でも、極端に言えば、「橋(ブリッジ)」のように完全に浮いている形状でも距離が短ければ繋げることが出来たりします。

下手にサポート材を付けて取る時に作品を壊してしまうくらいなら、サポート材無しで作るのもありです。

目的に合わせて、造形する作品の角度、サポート材をどのくらいの傾きから付けるかを決めるようにしましょう。

下の写真、ちょっとサイズ違ったりしますが改善できたのはホントです。

補足

そもそも、造形精度を上げる。

光造形の3Dプリンターを使用する。

溶かせるサポート材を使用できるデュアルディスプレイの3Dプリンターを使う。

といった、別角度の改善方法もありますよ。

それでは(^-^)ノシ

コメント